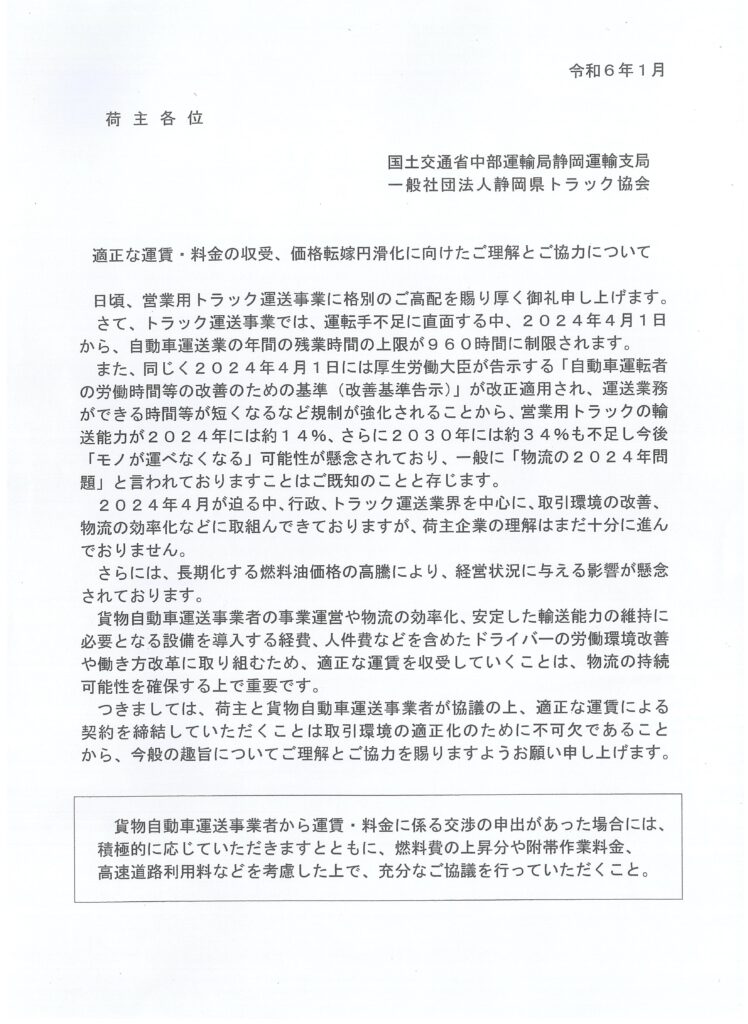

4月からトラック運転手の労働時間における規制が厳しくなっています。

連続して運転できる時間は基本的に4時間。1日に平均するとだいたい8時間ぐらいしか運転できないような感じです。ですので長距離の運送には特に影響がありそうです。

いまのところ、わが社の取引先の中で、日常的にお願いしている運送業者はあまり値段は上がってはいないので助かっています。

ただ、全国団体の会合の中で「値上げの要請が来た」と言っていた卸業者さんはありました。

卸値も小売値も値上げするしかないですが、どのように世間様に認めてもらえるか。ストレスはありますが闘いですね。

長距離運送の運賃は特に気を付けたほうが良いですよ―――。

「良いお墓ってどんなお墓?」というテーマですとあまりプロ的なお話はできませんが、

「良いお墓ってどんなお墓?」というテーマですとあまりプロ的なお話はできませんが、

RKB毎日放送のニュースに「改葬の激増」「久留米市の無縁墓」がネットで出ていました。

RKB毎日放送のニュースに「改葬の激増」「久留米市の無縁墓」がネットで出ていました。