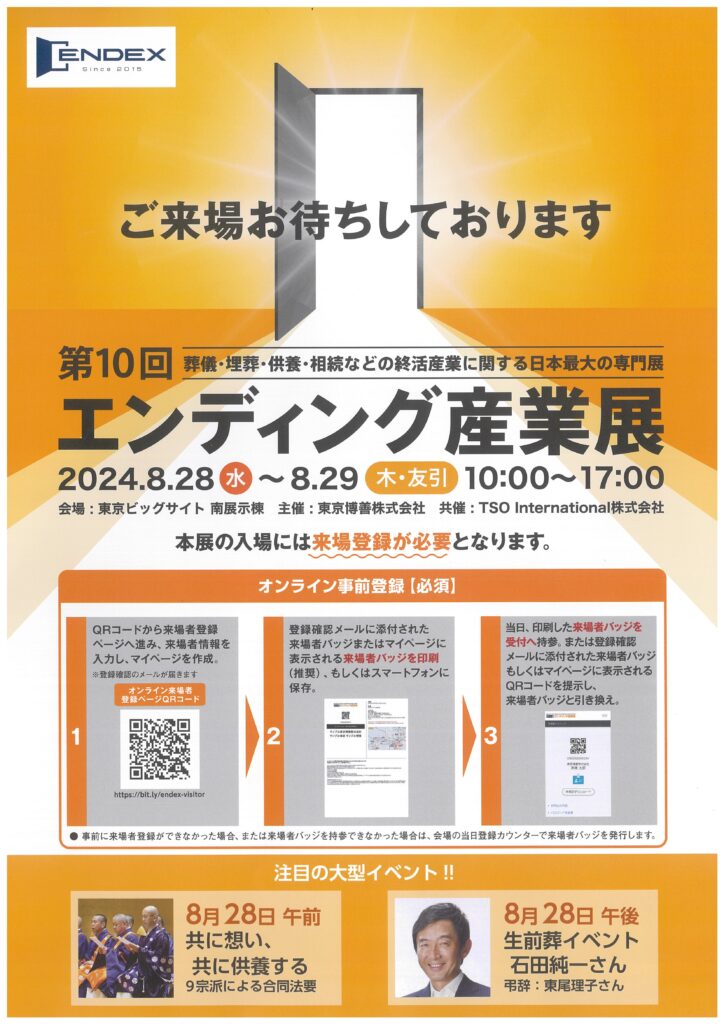

明後日、28日(水)と29日(木)の2日間東京ビックサイトで「エンディング産業展」がひらかれます。

主催者が葬儀・仏壇・墓石も扱ってきている関係でブース出展の数はあまり伸びていないという噂ですが、セミナーは良いのではないかと思います。

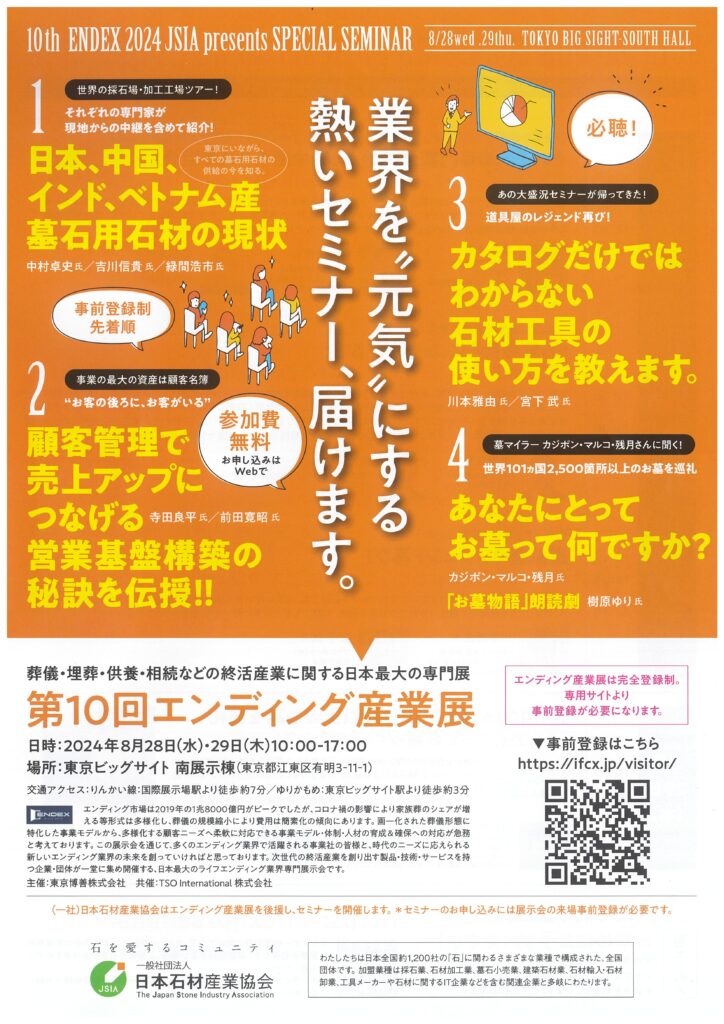

セミナー関係は、石材店さんにとっては28日が充実している印象です。

29日のカジポンさんのお話も大変面白いです。

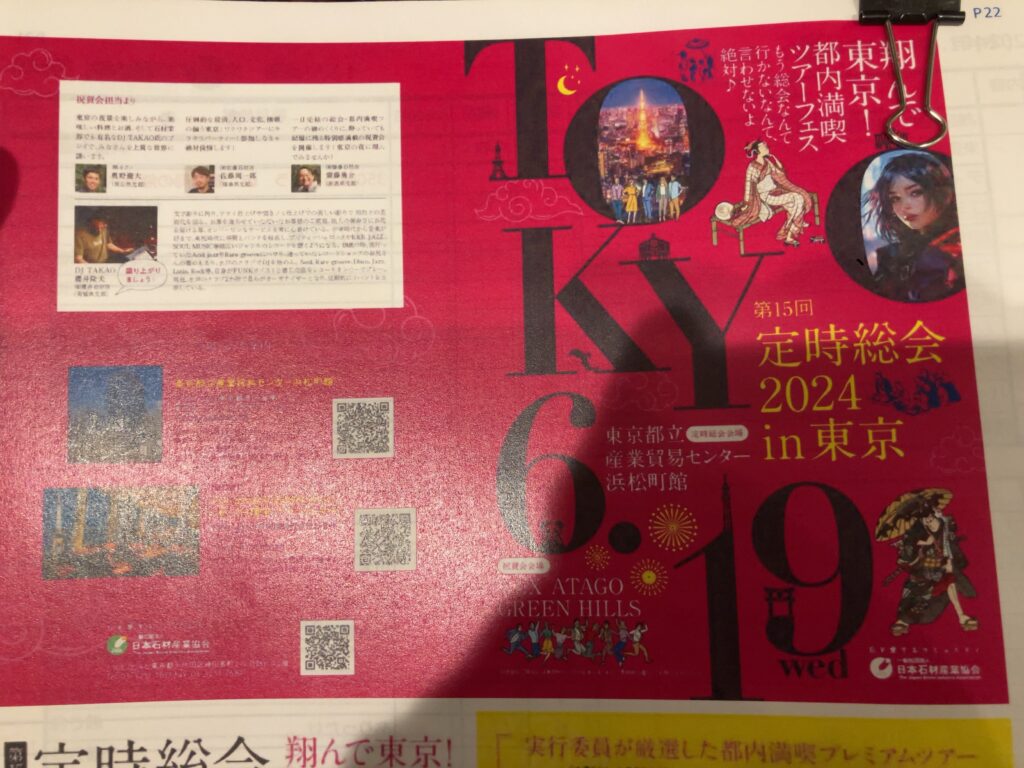

石産協の皆さん、頑張ってくれています。

僕個人としては、28日の午前のセミナーに参加し、午後は日中墓石交流会に参加し、29日の早朝に静岡に戻るのであまりビックサイトにはいられないのですが、

もし会うことがありましたらお声掛けください。

本当は宮下さんのセミナーも寺田さんのセミナーも見たいですが・・・・・・・

よろしくお願いいたします。

10月、プラスダイヤさん、お邪魔しようか・・・・・・・

台風、がんばらないでくれーーーーー