ご招待をいただき、、、、、、

春の二科展に行ってまいりました。

9月の二科展は乃木坂ですが、こちらは上野です。動物園に近いです。

何かいるぞ!

おもむろにこんな石像をみかけたらおもしろいと思います。

石からなんかニョロニョロしたものが生えてきている。

他にも絵画、彫刻の作品がありました。

のどかな場所で時間を忘れてこういったものを見ることもたまにはよいなあーーー、

と思いつつ、自発的にはなかなかやらない、時間に余裕のない僕でした。

登坂先生、いつもご案内いただきありがとうございます。

Just another 静岡の南藁科で働く、墓石・石材店:石材加工や石材販売を行っているイシフクグループの社長ブログです。国内屈指の圧縮強度・耐久性を誇る滝根御影(みかげ)を採石・加工販売いたしております。WordPress site

ご招待をいただき、、、、、、

春の二科展に行ってまいりました。

9月の二科展は乃木坂ですが、こちらは上野です。動物園に近いです。

何かいるぞ!

おもむろにこんな石像をみかけたらおもしろいと思います。

石からなんかニョロニョロしたものが生えてきている。

他にも絵画、彫刻の作品がありました。

のどかな場所で時間を忘れてこういったものを見ることもたまにはよいなあーーー、

と思いつつ、自発的にはなかなかやらない、時間に余裕のない僕でした。

登坂先生、いつもご案内いただきありがとうございます。

お墓参り写真展という企画があります。今回は14回です。

お墓参りの写真、お墓の前の写真を応募していただき、審査の結果、優秀な作品には賞を出しています。

いろんなお墓や石材の団体が協賛しており、過去の作品をまとめた冊子も売っています。可愛い写真、ほのぼのとしたがたくさんあります。

あまり応募の締め切りまで時間がありませんが、宜しければご応募ください。

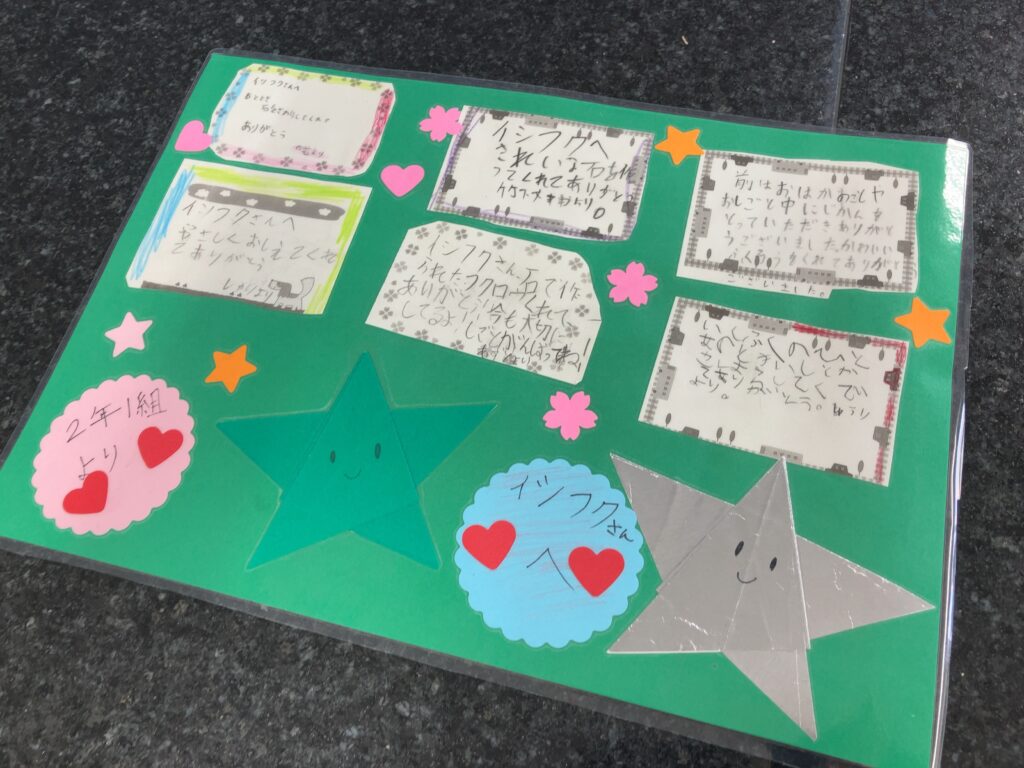

少し前ですが、近くの小学校の先生が来社され、子供たちからの工場見学のお礼のメッセージをくださいました。

上手なメッセージ、貼り紙も上手でした。

「将来、自分も石材の仕事に就きたい」「将来、イシフクで仕事をしたい」と思うようなことはなかなか無いとは思いますが、自分たちのやっていることを子供たちだけでも良いので知っていただき、ここで働いている社員が「俺、石の仕事しているよ」「いまイシフクで働いてるよ」と誇りをもって皆さんに行ってくれるような感じになれれば理想ですね。

道のりは遠く長いですが、やるべきことが沢山あるということも悪くないでしょう。

南藁科小学校の皆様、わざわざお越しくださりありがとうございました。

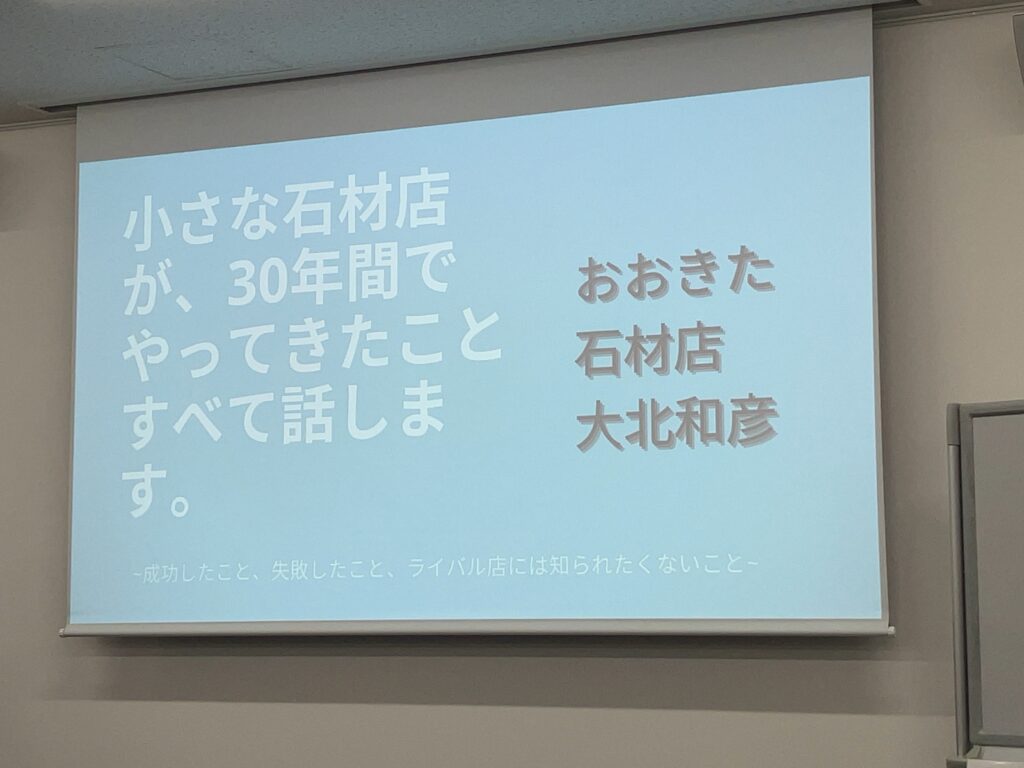

第6回「お墓未来プロジェクト」のセミナーの後半は大北さんでした

大北さんは石産協の基準策定委員会や顧客満足推進委員会などの活動なども大変頑張っており、業界紙やSNSでもよく見かけてしまうような非常にすごい人です。

大北さんのいろんな試行錯誤をシェアしていただいて参考にならないわけがないと思って聞いておりました。

「いちいちなんでもこんなことやっています、こんなことはじめました、とHPやSNS投稿でアピールする、アピールしなければやっていない事と同じ」ということは参考になりました。継続は難しいですが、SNSなら無料ですので頑張ってやったら良いと思います。

数々の失敗談も赤裸々に語っていただきました。

市町村の石材組合もそうですが、石産協も奉仕の精神で成り立っている部分が大きいです。

特に個人的に思うのは、小売の石材店さんでこのような人がいると非常に活性化されるように思います。

なんとかこのような人たちの思いを繋いで生かしたいと思うばかりです。

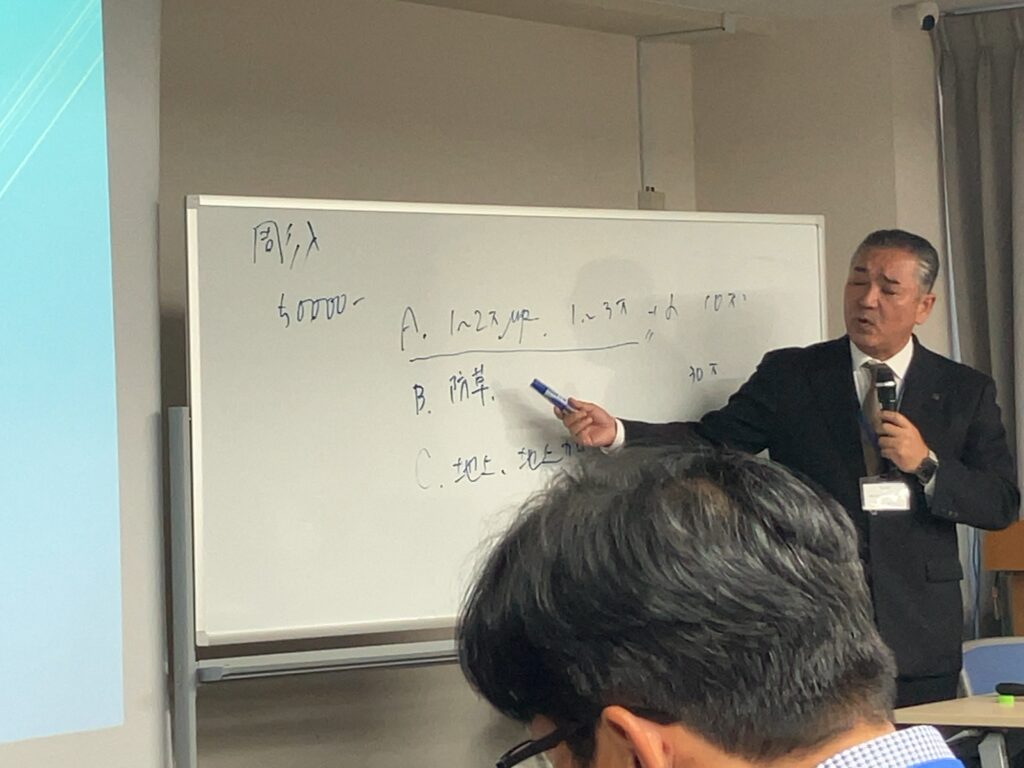

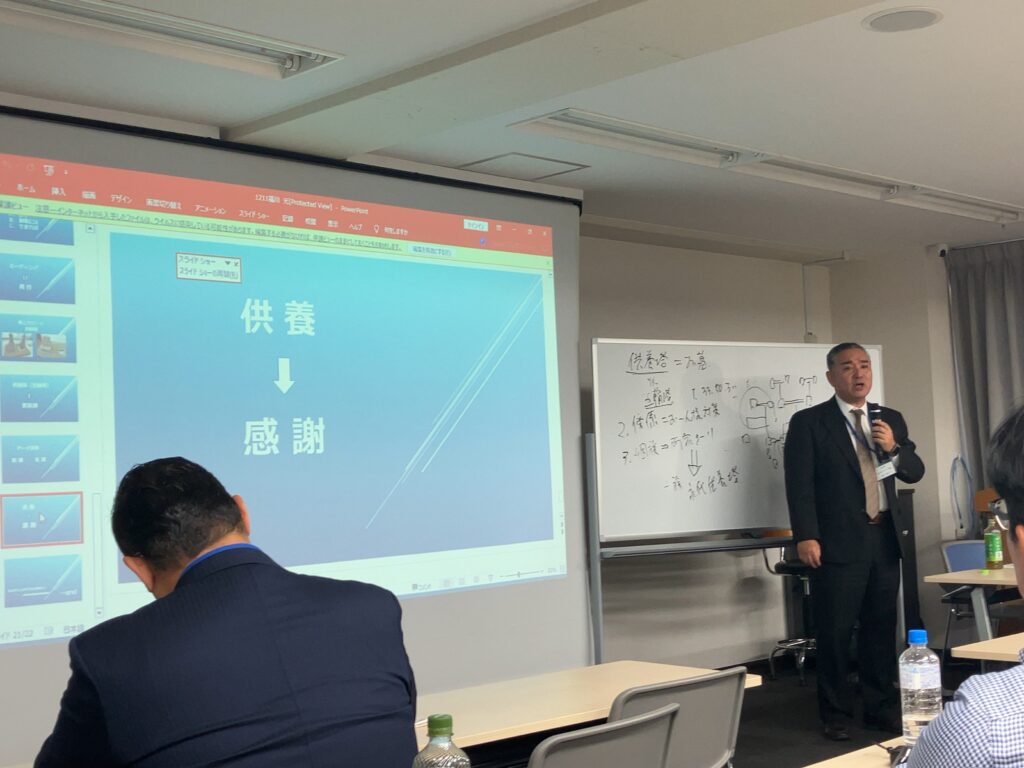

先日、第6回「お墓未来プロジェクト」セミナーを受講いたしました。

能島委員長の講義の中で「営業とはなんですか」「営業とは契約をとること」というくだりがありました。

自分が扱っている商品や自分自身に対して絶対の自信があるからこその答えかと思います。

25年ほど前に受講したセミナーを思い出しました。

アチーブメントと言う会社のセミナーで、当時は半分以上の受講者がソニー生命の代理店みたいな感じのセールスマンだらけのセミナーでした。

「4つの自信」という話があり、

職業に対する自信

会社に対する自信

商品に対する自信

自分に対する自信

とのことでした。

それに似た感覚を覚えました。

「伝える力」の源はここ。

自分は「良い情報をもって、良い品物をすすめている」

と、心の底から思って伝えられる健全な精神コンディションをいかに高められるか。そこが一つ、大きなポイントだということなのでしょうか。

自分は営業担当者でもあり、なお且つ経営者なので、営業担当者の皆さんにもできるだけこのようなコンディションが持ちやすい環境に近づけないと・・・・と思う次第です。

お墓未来プロジェクトの後半は「石材店ネット集客 3種の神器」という題でした。

講師の寺田さんが携わっている石材店さんのHPは評価が高いです。また墓石の仕事の紹介も非常に丁寧で、他の紹介ポータルサイトよりもやりやすく、成約しやすいと聞きます。

ネット検索の世界でもAIが時代を席捲しようとしているというさわりの話は驚きでした。時代についていくのが精いっぱいの自分にとっては刺激がありました。

ほかのさまざまな情報も、秘密にしたいと思っている石材店さんがいそうなものばかりで、料金の数倍のクオリティではなかったかと思います。

寺田さんの「日本仏事ネット」のHPは地域で〇店舗と限定されているようですので、ご興味のある石材店さんは、ご自分の地域で日本仏事ネット様プロデュースのHPがないかどうか確認されてみても良いのではないでしょうか。

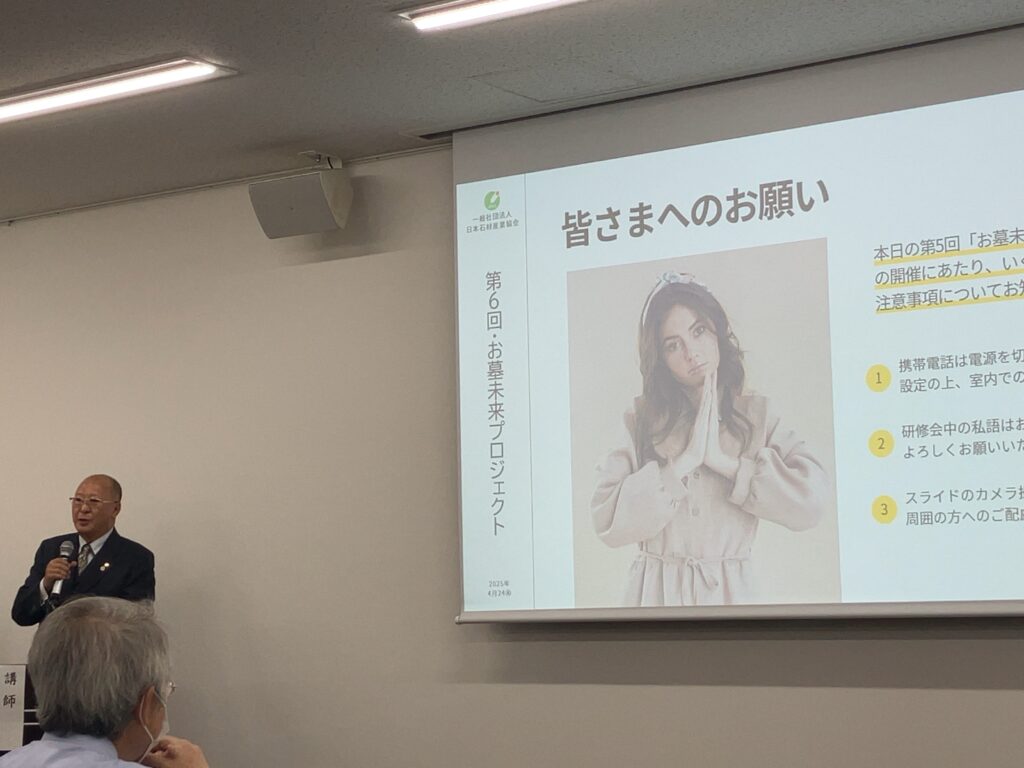

石産協の「お墓未来プロジェクト」第5回のセミナー。

前半は能島委員長による「心に残る営業」といったテーマでの講習。

めちゃくちゃ盛沢山で頭が飽和状態でしたが、

・第一印象やマナーをしっかり学んで活かすこと

・自分の本質や過去の経験と向き合って、皆様の心に残りそうなものを言語化・ストーリー化しておく、ということかなと。

僕も含め、なかなかできない人もいると思うので、まずは「これはだめ」を一つずつ消すことからやってみようかと思います。

能島委員長には「くぐり抜けたものの違い」を感じておりましたが、やはりそうでした。

来季のセミナーは5回のうち2回はビッグネームの方をお招きしてセミナーを行いという意向だそうなので、期待しすぎず期待しております。

委員会の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

ある革製品のブランド店に行ったときに店員さんから聞いたお話です。素晴らしく参考になるお話でした。

・・・・・・・・・・・

ここの財布や鞄、靴は、同じ材料からつくるがそこに彫られた文字や色の濃淡はひとつひとつ違うのでそういった意味では全てがオンリーワン。

店頭まで来てもらえれば同じ品物の中でも気に入ったものを選んで買うということができる。ネットでも売っているが、店頭で買う様に選ぶということはできない。

品物は使っていくうちに色の変化など経年変化がある。

どう変わるかと聞かれると、それは使う人の使い方や性質、環境によって変わるのでわからない。革が水や湿気に弱いので、汗っかきの人が使うと色が濃くなってくるが、あまり汗をかかない人が使うと逆に色あせて薄くなってくる。

雨の日や汗には弱い傾向の品物。

変化を好まない人であればこちらの品物を使うのは難しい。

変化というものを趣として年数をおって感じていただけたら

・・・・・・・・・・

といったトークをしてくれました。

この人に「墓石を売ったらメチャクチャ売ると思います」と伝えました。

セールストークの社内検定があるんだろうか・・・・・・

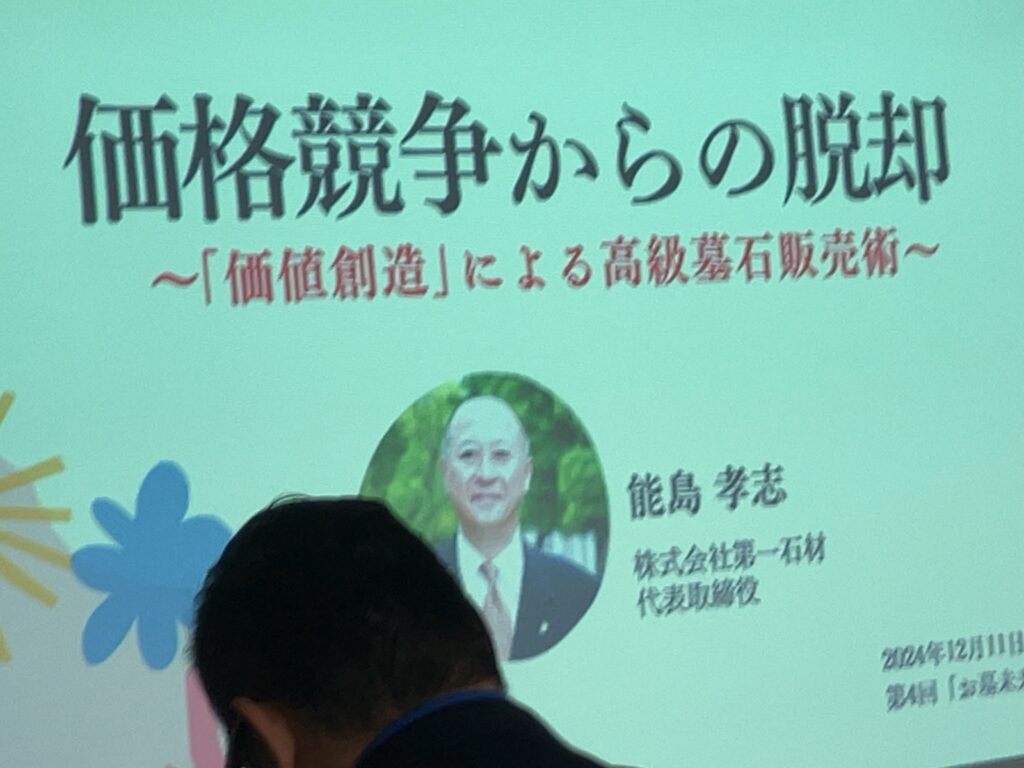

石産協、第4回お墓未来プロジェクトのセミナー。今回は・・・・

「価格競争からの脱却」安売りにつきあわずにいかに売るか、でした。

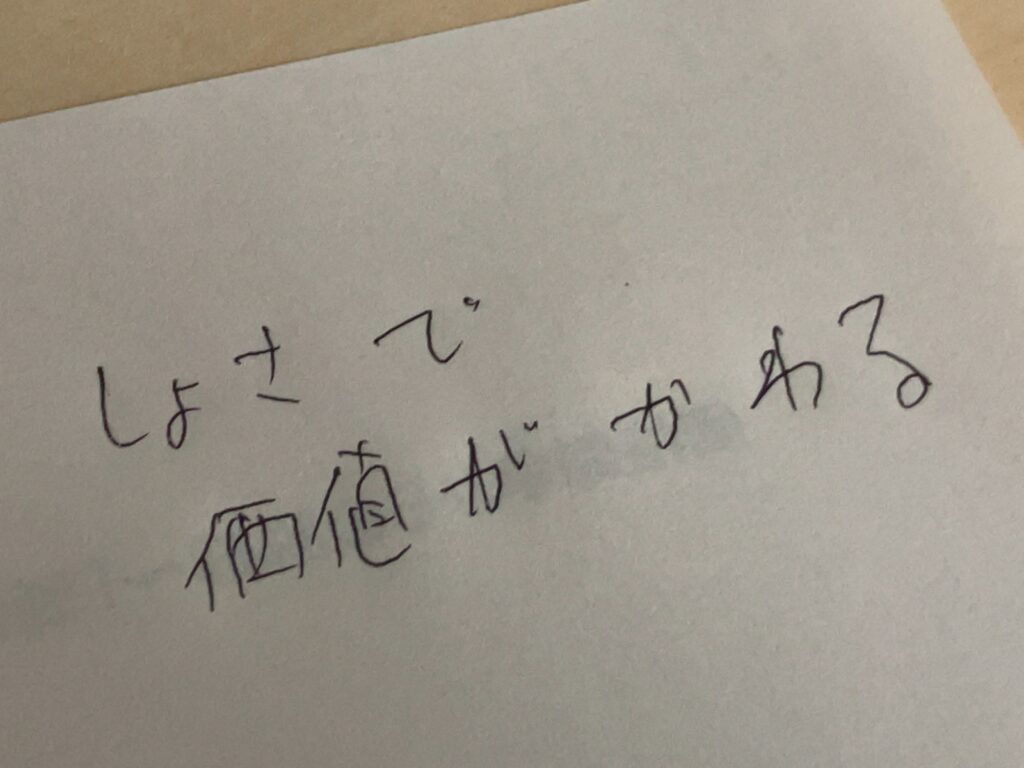

「ひとつひとつの所作でお客さんにとっての価値が変わる」ことを意識している能島委員長はリッツカールトンです。見た目だけリッツカールトンではなく人間の中身がリッツカールトンにならないと満足はあっても感動はなかなかむずかしいかと思います。感動があると、クチコミもすごいでしょう。

自分から商品を買ったときに何が手に入るか。他社にないもので。考えても難しいですが・・・。僕も考えます。

2本目のセミナーの福川岡山支部長。射場前会長の時の副会長を務められた人です。

初めて福川さんの会社と近くの墓地公園を見学させていただいてから20年以上経ちます。見学させていただきましたがレベルが違いすぎて少しも真似できませんでした。

あの時は、福川さん、日産ステージアだったか。「こんなところまでよく来たな」と歓待していただきました。焼肉ごちそうさまでした。

組織の統率、わかりやすい指示とマニュアル作成、集客のかたちづくり、数値化、見える化によるプレゼンづくりなど。化け物的な能力がある人です。

今回もどこまで参考にし実行できるか、少しは闘おうかと思います。

ありがとうございました。次回は2月に大阪、次々回は4月に福岡だそうです。

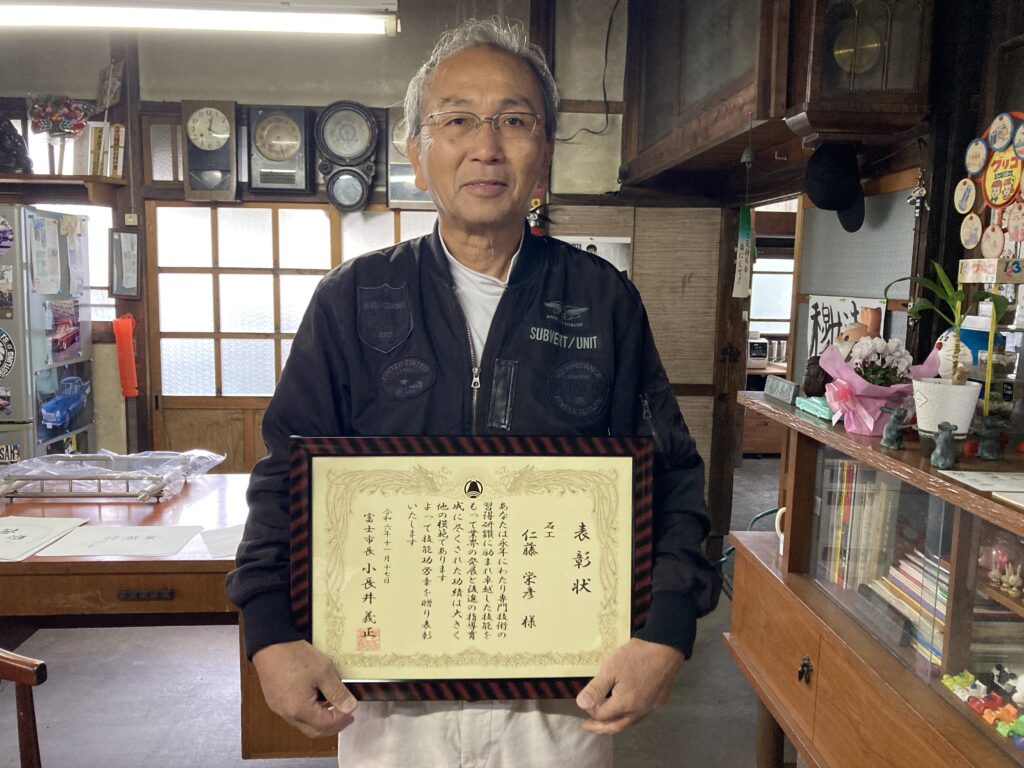

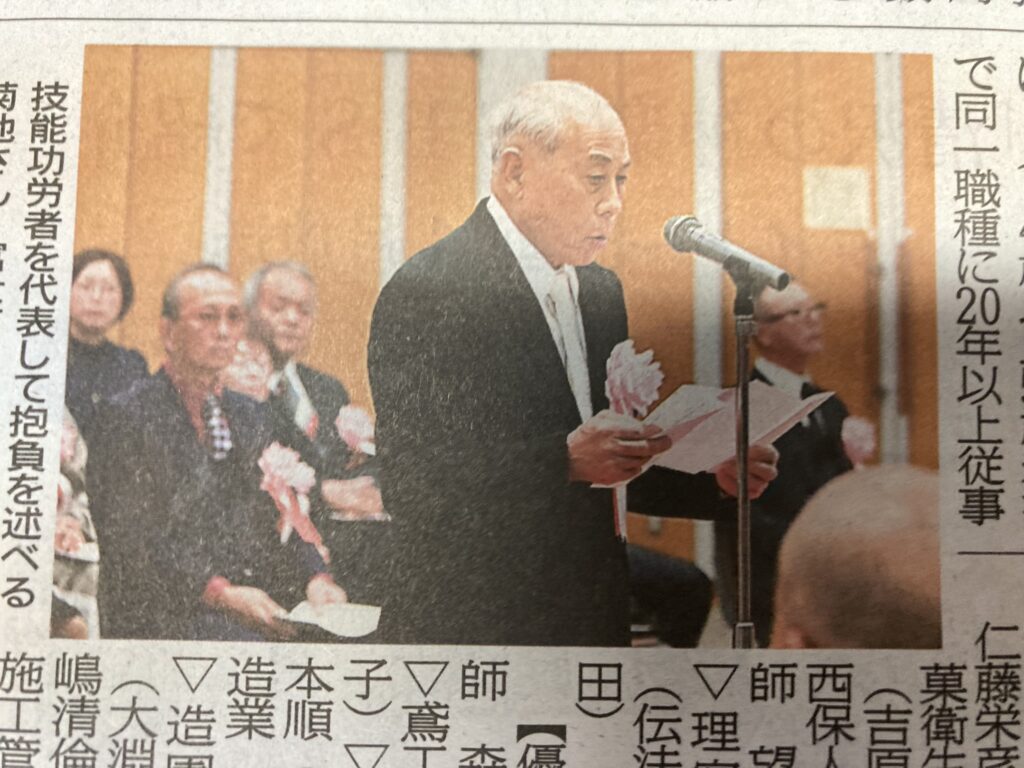

先日、富士市で技能功労者の表彰式が行われました。

その中に(有)仁藤石材工業の仁藤栄彦代表が選ばれました。

新聞にもわずかながら載っていました。よく気づきましたね、これ。

こんな技能の表彰なんて意味が無いという人も少なくないと思います。

ですが、そこに一石投じて繫栄している石材店さんもあるのも事実です。

技能検定をはじめ県知事表彰や褒章、勲章。皆さんでどんどん取りにいって良いと思います。